Antologia critica

Cortenova (a cura di), Le “Tabelle pittoriche” di Eros Bonamini (pieghevole della mostra), Galleria Lo Scudo, Verona 1975

La pittura come campo aperto su cui agire a livello conoscitivo, la materia indagata nel pieno rispetto delle proprie interne finalità ed esigenze, e poi l’annullamento del tempo che non sia quello effettivo dell’operare, la familiarizzazione con gli strumenti e la presa di coscienza diretta con essi: questi i motivi fondamentali della ricerca di Eros Bonamini.

La pittura come campo aperto su cui agire a livello conoscitivo, la materia indagata nel pieno rispetto delle proprie interne finalità ed esigenze, e poi l’annullamento del tempo che non sia quello effettivo dell’operare, la familiarizzazione con gli strumenti e la presa di coscienza diretta con essi: questi i motivi fondamentali della ricerca di Eros Bonamini.

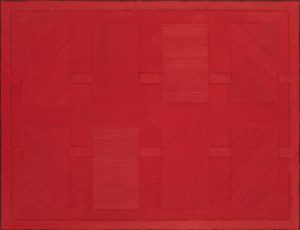

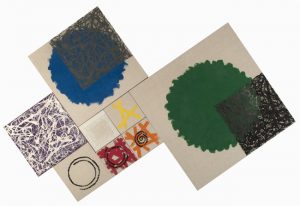

La conoscenza con le più recenti ricerche “concrete” è evidente, e così si dica per quanto riguarda il metodo di lavoro specifico, vera e propria adesione ad un panorama “feriale”, contrapposto ai miti “aulici”, “festivi”, museografici. L’autore nega al quadro qualsiasi “qualità” costruttiva, cancella la possibilità delle “forme”, siano esse liriche o irridenti, e traccia invece una “mappa” su cui agire attraverso procedimenti e itinerari diversi. Dunque, non avremo solo la negazione del quadro come punto fisso, da concepire chiuso in se stesso, episodio relegato in uno splendido isolamento, ma è il quadro stesso, al suo interno, che si nega in quanto tale, proponendosi come territorio e testimonianza di un processo pittorico in atto.

In tale contesto, allora, è giustificato sottointendere una precisa coscienza ideologica, un “comportamento” non estetico, di matrice romantica e vitalistica, ma quotidiano, vestito in abiti operativi e non “artistici”. Tutto ciò, beninteso, prevede una regressione ai livelli minimali della pittura, che si esprime azzerando il “campo” dalle sovrapposizioni e dalle strumentalizzazioni della tradizione descrittiva, simbolica, emozionale, e procedendo poi per ripetuti contatti con la materia: in modo tale che essa possa reagire attraverso differenti parametri.

Per questa ragione credo che non si insista abbastanza nel ribadire che il “grado zero” della pittura, reticente nei riguardi di certi illusori paradisi, offre in realtà un  ricchissimo arsenale di notizie, caricandosi di significati e di insinuazioni tutt’altro che silenziosi e recalcitranti al dialogo. Anzi, una volta raggiunta una solida base al di qua del vitalismo neoromantico, la tendenza attuale consiste proprio nel popolare il territorio d’azione di una straordinaria ricchezza di dati.

ricchissimo arsenale di notizie, caricandosi di significati e di insinuazioni tutt’altro che silenziosi e recalcitranti al dialogo. Anzi, una volta raggiunta una solida base al di qua del vitalismo neoromantico, la tendenza attuale consiste proprio nel popolare il territorio d’azione di una straordinaria ricchezza di dati.

Negando sia le certezze illuministiche, sia i grandi sistemi dell’idealismo, l’autore degli anni settanta si rivolge piuttosto ad una prassi lavorativa “empirica”, nutrita di quello scetticismo di base che è uno degli aspetti qualificanti del nostro tempo.

In questo caso il fatto può essere direttamente riscontrato dai lavori di Bonamini, il quale non si accontenta di riferirci qualche risultato della sua indagine, ma si riporta di continuo a monte del proprio cammino, suddividendo il campo in vere e proprie “tabelle” di risultati espressivi.

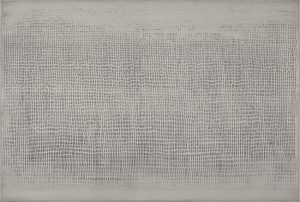

Insomma, nulla viene dato per scontato, per definitivo una volta per tutte ma la prassi stessa del lavoro acquisisce la coscienza critica di muoversi all’interno di quello spazio immenso dovuto alla caduta del principio di causa ed effetto. La consapevolezza che il fare e il progettare esistono solo nel tempo effettivo dell’operatività produce, infine, una meditazione analitica sulla specificità degli strumenti usati, siano essi il pennello, o la punta di un ago, la spatola o qualsiasi atro mezzo operativo. Naturalmente tutto ciò non vieta che il risultato conquisti le alte vette del lirismo o il fascino di una percezione conturbante. Si vedano, rimanendo all’interno del lavoro di Bonamini, il pulviscolo e l’appiattimento del bianco a seconda della tangente della luce, l’incendiarsi e lo sprofondarsi del nero, il sottile vibrare dei grigio-verdi. Tuttavia non è questo che interessa l’artista, ne è questo il dato di fatto saliente nei dipinti.

Insomma, nulla viene dato per scontato, per definitivo una volta per tutte ma la prassi stessa del lavoro acquisisce la coscienza critica di muoversi all’interno di quello spazio immenso dovuto alla caduta del principio di causa ed effetto. La consapevolezza che il fare e il progettare esistono solo nel tempo effettivo dell’operatività produce, infine, una meditazione analitica sulla specificità degli strumenti usati, siano essi il pennello, o la punta di un ago, la spatola o qualsiasi atro mezzo operativo. Naturalmente tutto ciò non vieta che il risultato conquisti le alte vette del lirismo o il fascino di una percezione conturbante. Si vedano, rimanendo all’interno del lavoro di Bonamini, il pulviscolo e l’appiattimento del bianco a seconda della tangente della luce, l’incendiarsi e lo sprofondarsi del nero, il sottile vibrare dei grigio-verdi. Tuttavia non è questo che interessa l’artista, ne è questo il dato di fatto saliente nei dipinti.

L’attenzione è tutta rivolta ai ritmi e ai modi di cui la materia è stata sollecitata ad esprimersi, a quel tentare e ritentare il campo caratteristica di un’operatività che è divenuta professione quotidiana, rifiuto “tout-court” del gesto dirompente ed “artistico”.

D’altra parte, in questa situazione del “fare pittura” non ha ragione di esistere un discorso che sia preminentemente rivolto all’occhio, tradizionalmente inteso secondo i parametri della moderna cultura occidentale. Mi riferisco allo “shock”, alla strumentalizzazione e alla violenza sulla retina, a tutto quel contesto di aggressioni per le quali lo sguardo diviene la pista di atterraggio nella vulnerabilità dell’inconscio. I lavori di questa nuova situazione di arte concreta sono più concepiti che guardati; quando poi il discorso si sposta in una soluzione di spazio-luce, essa non intende proporsi dal di fuori, ma presentarsi come una nostra proiezione mentale, in un flusso continuo dall’interno all’esterno, e viceversa: cosicché il tempo di lettura appartiene preminentemente alla coscienza.

all’occhio, tradizionalmente inteso secondo i parametri della moderna cultura occidentale. Mi riferisco allo “shock”, alla strumentalizzazione e alla violenza sulla retina, a tutto quel contesto di aggressioni per le quali lo sguardo diviene la pista di atterraggio nella vulnerabilità dell’inconscio. I lavori di questa nuova situazione di arte concreta sono più concepiti che guardati; quando poi il discorso si sposta in una soluzione di spazio-luce, essa non intende proporsi dal di fuori, ma presentarsi come una nostra proiezione mentale, in un flusso continuo dall’interno all’esterno, e viceversa: cosicché il tempo di lettura appartiene preminentemente alla coscienza.

3 dicembre 1974

a

a

Magagnato in B. Freddi, L. Magagnato, P.C. Santini et alii, Il materiale delle arti. “Processi tecnici e formativi dell’immagine” (cat. della mostra), Punto e linea, Milano 1981

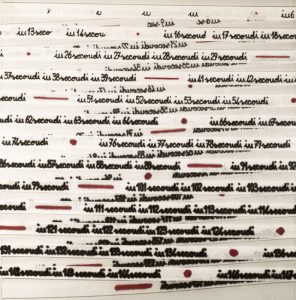

La materia prima di Eros Bonamini, si potrebbe dire, è il tempo; diciamo meglio che ogni sua operazione artistica è la ricerca di un oggetto in cui si veda un qualcosa che segni il trascorrere del tempo, che ne misuri il ritmo, la scansione in crescere o in calare. Nell’esperienza esistenziale di Eros Bonamini il trascorrere del tempo assume una pregnanza particolare, come un’attesa del passare dei minuti, delle ore, dei giorni, che pesa; e di fronte a questa attesa c’è quasi un senso di lunga inerzia impotente, a cui si reagisce segnando con un metronomo empirico non le accelerazioni, ma l’ineluttabile caduta di potenza, non il formarsi, ma il dilagare del segno. Egli ha, in questi ultimi tempi, registrato su un nastro di tela la traccia di un pennarello che scrive sempre le stesse brevi e insignificanti parole; il configurarsi in forme sempre diverse di un gesto, a seconda della sua crescente durata nel tempo, segue un armonico sviluppo; un filo di continuità, segno tangibile del tempo, indica un processo in fieri, nel cui dipanarsi a tempi sempre più lunghi si dissolve l’iniziale leggibilità di una parola, che perde alla fine ogni residuo di iconicità e comprensibilità. La cadenza dei tempi si intreccia con la costanza dei segni, e il supporto registra l’effetto grafico di questo incrocio di situazioni.

La materia prima di Eros Bonamini, si potrebbe dire, è il tempo; diciamo meglio che ogni sua operazione artistica è la ricerca di un oggetto in cui si veda un qualcosa che segni il trascorrere del tempo, che ne misuri il ritmo, la scansione in crescere o in calare. Nell’esperienza esistenziale di Eros Bonamini il trascorrere del tempo assume una pregnanza particolare, come un’attesa del passare dei minuti, delle ore, dei giorni, che pesa; e di fronte a questa attesa c’è quasi un senso di lunga inerzia impotente, a cui si reagisce segnando con un metronomo empirico non le accelerazioni, ma l’ineluttabile caduta di potenza, non il formarsi, ma il dilagare del segno. Egli ha, in questi ultimi tempi, registrato su un nastro di tela la traccia di un pennarello che scrive sempre le stesse brevi e insignificanti parole; il configurarsi in forme sempre diverse di un gesto, a seconda della sua crescente durata nel tempo, segue un armonico sviluppo; un filo di continuità, segno tangibile del tempo, indica un processo in fieri, nel cui dipanarsi a tempi sempre più lunghi si dissolve l’iniziale leggibilità di una parola, che perde alla fine ogni residuo di iconicità e comprensibilità. La cadenza dei tempi si intreccia con la costanza dei segni, e il supporto registra l’effetto grafico di questo incrocio di situazioni.

Eros Bonamini ha già sperimentato le variazioni di forme ripetute a periodi costantemente decelerati in molti supporti differenti; accanto all’ultimo processo qui descritto, abbiamo allineato in mostra alcune esperienze su supporti diversi per far vedere come il variare di materie non altera il risultato dell’armonico sviluppo di forme elementari cui costantemente tende la sua operazione di ricerca. In un caso è l’affievolirsi di un graffito fino all’aridità assoluta di un intonaco; in un altro l’intensificarsi di un tono di colore via via che i lembi di stoffa immersi in un colore liquido acquistano capacità di assorbimento; in un altro caso ancora il prosciugarsi di una formella di creta molle la rende sempre più insensibile alla pressione di un corpo che ne intacca la superficie. Con esatte parole di questo suo fare Eros Bonamini ha detto: “nel mio lavoro l’identificazione processo-opera è esauriente, in quanto all’opera non viene attribuito alcun valore rispetto a quello di manufatto artificiale di natura empirica”. Aggiungerei però che quest’operazione apparentemente non estetica, indica un interesse per i materiali che ne riscatta l’anonimia, e si risolve perciò in un atto poetico nel senso etimologico del termine.

a

Eros Bonamini in T. Toniato (a cura di), Proiezioni. Arte nel Veneto: ’70-’80. Saggio di materiali visivi (cat. della mostra), Fondazione dell’Opera Bevilacqua La Masa, Venezia 1982

“Volume” da volvere, girare. È proprio il momento “buio” dal passaggio da una pagina all’altra, quando ciò che si è memorizzato risulta assente e si intravvede lo sviluppo nelle due facciate successive, a interessare. Le singole pagine sono allora frammenti di un discorso continuo il cui sviluppo trova i suoi confini nella pagina finale, nella soluzione conclusiva che può essere disvelamento, risoluzione degli enigmi, ma può anche aprire, per così dire, altri enigmi. Il mio racconto, sia che utilizzi un unico mezzo di scrittura, il pennarello o l’inchiostro iniettato sulla tela, sia che invece presenti contemporaneamente tre mezzi e tre sistemi di scrittura (l’alfabeto, la linea, il punto) accentua il carattere del singolo episodio, giocato sul tempo diverso, in progressione impiegato, nel tracciare il grafo o la lettera, ma deve essere colto anche come parte di continuo. La singola pagina è allora osservazione istantanea della modificazione avvenuta, in altri termini della “figura” che il tempo impiegato nel tracciarla determina, ma contemporaneamente rimanda ai momenti necessari precedenti all’ipotesi di quanto potrà avvenire successivamente. La pagina è allora anche una “pausa” nel continuo del procedimento, che può essere percorsa nel consueto andamento destrorso della scrittura ma che, proprio per le sue qualità di “figura”, suggerisce letture spaziali, scomponendo e arricchendo l’andamento principale.

a

Caramel, Una coerenza non preconcetta, in L. Caramel, E. Miccini, A. Veca (a cura di), Eros Bonamini. Cronotopografie 1974-1993, Adriano Parise Editore, Verona 1993, pp. 9-11

Seguo Eros Bonamini da quando cominciò ad applicarsi, nei primi anni Settanta, a quelle operazioni analitiche sulla pittura nella pittura che aprono questo volume. La considerazione, tuttavia a volta a volta, delle singole tappe mi ha reso difficile, per una sorta di miopia, la percezione diciamo così simultanea della complessità e varietà dell’intero suo percorso. Che certo s’è svolto entro la costanza di determinati registri, che peraltro finisce col facilitare il prevalere dell’impressione della continuità su quella dello sviluppo.

Seguo Eros Bonamini da quando cominciò ad applicarsi, nei primi anni Settanta, a quelle operazioni analitiche sulla pittura nella pittura che aprono questo volume. La considerazione, tuttavia a volta a volta, delle singole tappe mi ha reso difficile, per una sorta di miopia, la percezione diciamo così simultanea della complessità e varietà dell’intero suo percorso. Che certo s’è svolto entro la costanza di determinati registri, che peraltro finisce col facilitare il prevalere dell’impressione della continuità su quella dello sviluppo.

Penso che siffatto meccanismo, inevitabile, sia stato attivo pure su altri esaminatori di Bonamini, che dalla presentazione globale dei frutti di oltre due decenni di impegno, qui proposta, trarranno ad ogni modo, come a me è avvenuto, lo stimolo ad un riesame totale: che eviti, certo, il pericolo della sovrapposizione del “dopo” al “prima”, ma nel contempo consenta di fondare il giudizio su di una documentazione finalmente larga e distribuita lungo i vari momenti attraversati dall’autore.

Quando vidi, al loro apparire, i “segni-traccia” sul cemento in progressiva solidificazione e poi le serie di nastri imbevuti d’acqua ossigenata immersi con differente scansione temporale nell’inchiostro pensai – più ancora che per le immediatamente precedenti pitture puntate sulla sperimentazione delle differenze originatesi dalla diversità di stesure su di un campo omogeneo – alla scelta esclusiva di quella linea analitico-concettuale “fredda” che naturalmente segnava un giovane della generazione di Bonamini.

Così come quanti s’erano formati un decennio prima non potevano non risentire della frattura dell’informale, ancorché questo fosse ormai al tramonto, non  diversamente gli artisti che presero coscienza di sé nella seconda metà degli anni Settanta per forza di cose furono influenzati e sia pur, in misura e modi diversi, dal clima allora dominante di rarefazione mentale, a sfavore e della implosione-esplosione della gestualità informale e delle fortune dell’oggettualità e dell’oggettività che erano sopravvenute attorno al ’60 (da noi almeno, perché l’inversione di tendenza era stata altrove ben più precoce, dalla metà degli anni Cinquanta).

diversamente gli artisti che presero coscienza di sé nella seconda metà degli anni Settanta per forza di cose furono influenzati e sia pur, in misura e modi diversi, dal clima allora dominante di rarefazione mentale, a sfavore e della implosione-esplosione della gestualità informale e delle fortune dell’oggettualità e dell’oggettività che erano sopravvenute attorno al ’60 (da noi almeno, perché l’inversione di tendenza era stata altrove ben più precoce, dalla metà degli anni Cinquanta).

Si trattava di una tendenza che, esasperata, finiva col trasformarsi in una strada senza uscita, in un vicolo cieco, come ormai, a tanta distanza di tempo, è ben chiaro. Il punto d’arrivo non poteva essere che la morte dell’arte, non solo di una sua fase storica, come ricorrentemente è sempre avvenuto. Il fantasma suadente di Duchamp poteva portare, e ha portato in più casi, al rifiuto totale di quella formatività e di quel risolversi in esiti concreti, anche proprio materiali, che da sempre dell’arte sono propri. Il lavoro di Bonamini degli anni Settanta, quello soprattutto dei nastri “ossigenati” e inchiostrati poteva apparire pienamente chiuso in quelle coordinate. E infatti quel che in primo luogo si imponeva era l’attestarsi radicale sulla sperimentazione del fenomeno in quanto tale, come si sarebbe potuto fare in qualsiasi laboratorio di fisica o di chimica, per indagare le caratteristiche, appunto e fisiche e chimiche sei materiali in relazione al variare delle composizioni e delle condizioni, ancora fisiche e chimiche.

Certo quelle componenti erano dominanti. Come nota Veca in questo stesso libro, si trattava dell’enunciazione sperimentale della “relatività degli strumenti e soprattutto degli esiti che vengono accettati nel loro essere testimonianza diretta, non contraffatta dell’operare”. La medesima organizzazione seriale, come in un campionario statistico, dei risultati dell’operazione d’analisi spingeva quelle opere sul versante della presa d’atto cognitiva e quindi della denuncia di una fattualità formativa, che avesse caratteri d’una progettualità non solo di ricerca oggettiva, ma propositiva, in direzione anche inventiva ed espressiva (d’una espressività che non fosse quella solo, tautologicamente, della cosa o, come qui, dell’esperimento in quanto tali).

Quello che Bonamini ha realizzato in seguito facilita la constatazione della presenza non marginale, anche in quelle opere estreme, del valore del fare: sì entro un contesto come s’è detto analitico, ma con una sua propria pregnanza, non solo strumentale. Felicemente Veca ha intitolato il suo saggio “tracce del fare”, sottolineando, anche per i “nastri”, il rilievo di quella componente, al di qua, o al di là, della finalizzazione ad obiettivi sperimentali. Fare, anche, come atto vitale, come vita, e perciò – sia pur elementarmente, senza complicazioni significanti – come espressione: entro la maglia concreta del fenomeno, del contingente, ove – precisa Eugenio Miccini nel testo qui pubblicato – “il tempo e lo spazio sono quelli del fare e del pensare, misure e luoghi dell’evento”. “Ecco che in questo tempo empirico, creato dagli accidenti spaziali ad esso relativi” – continua Miccini – “Bonamini lascia delle tracce, o meglio un ‘tracè’, che lega i sintagmi in una struttura”.

Quello che Bonamini ha realizzato in seguito facilita la constatazione della presenza non marginale, anche in quelle opere estreme, del valore del fare: sì entro un contesto come s’è detto analitico, ma con una sua propria pregnanza, non solo strumentale. Felicemente Veca ha intitolato il suo saggio “tracce del fare”, sottolineando, anche per i “nastri”, il rilievo di quella componente, al di qua, o al di là, della finalizzazione ad obiettivi sperimentali. Fare, anche, come atto vitale, come vita, e perciò – sia pur elementarmente, senza complicazioni significanti – come espressione: entro la maglia concreta del fenomeno, del contingente, ove – precisa Eugenio Miccini nel testo qui pubblicato – “il tempo e lo spazio sono quelli del fare e del pensare, misure e luoghi dell’evento”. “Ecco che in questo tempo empirico, creato dagli accidenti spaziali ad esso relativi” – continua Miccini – “Bonamini lascia delle tracce, o meglio un ‘tracè’, che lega i sintagmi in una struttura”.

Ciò è maggiormente evidente, tra i lavori più remoti, nei “cementi”, e si accentua nelle opere degli anni Ottana, quando l’ascesi minimale prima frequentata si allenta progressivamente, con l’adozione del colore, col ricorso a tecniche più libere e “casuali”, ancorché sempre controllate (la pittura “ad assorbimento”, attraverso pennarelli, tamponi o strumenti vari – siringhe, meccanismi per fleboclisi – che consentono particolari diffusioni del colore sulla superficie, ora di nuovo, ma non necessariamente, anche di tela), con la fissazione di “percorsi” – spiraliformi, labirintici, o altro – del segno – colore e l’aggregazione, paratattica o più complessamente articolata, di più superfici, differentemente trattate.

I risultati sono tali da stimolare Miccini ad affermare che quei labirinti o spirali, pur “sfrondati al massimo da ogni reminiscenza simbolica o mitologica, rinviano ogni grafema, ogni attimo a se stesso e, tuttavia, a una sorta di continue allegorie alla vita”, in un “racconto in cui, diversamente che nel mito, non ci sono amnesie: tutto è presente e tutto trascorre ‘in tempo reale’. È il tempo del fare e del farsi delle materie, ma anche tempo virtuale o metafora dell’esistenza”. Come anch’io credo, soprattutto per le “cronotopografie” degli anni ultimi, così libere e insieme dominate, non emozionalmente tese eppure vibranti d’una carica lucida e nel contempo lirica. Tanto da poter indurre ad un accostamento che non dia ragione di quelle componenti analitiche che restano primarie, seppur diversamente declinate.

grafema, ogni attimo a se stesso e, tuttavia, a una sorta di continue allegorie alla vita”, in un “racconto in cui, diversamente che nel mito, non ci sono amnesie: tutto è presente e tutto trascorre ‘in tempo reale’. È il tempo del fare e del farsi delle materie, ma anche tempo virtuale o metafora dell’esistenza”. Come anch’io credo, soprattutto per le “cronotopografie” degli anni ultimi, così libere e insieme dominate, non emozionalmente tese eppure vibranti d’una carica lucida e nel contempo lirica. Tanto da poter indurre ad un accostamento che non dia ragione di quelle componenti analitiche che restano primarie, seppur diversamente declinate.

E qui l’intero percorso di Bonamini deve consigliare una correzione di segno contrario a quella sopra indicata. Se quanto l’artista ha fatto dopo le pitture analitiche, i cementi, i nastri aiuta a comprendere in modo più comprensivo quelle opere più giovanili, ora queste devono venir ben considerate per non lasciarsi sfuggire quella costante di sistematicità progettuale e di indagine formale e cromatica che resta – lo si è appena ribadito – essenziale. Come primaria è sempre, nei confronti del risultato, di cui esso è traccia, la processualità: che non è solo a livello teorico, metodologico, ma, per riprendere quanto si diceva all’inizio, espressione della fattualità. Dal che, anche, deriva la singolarità della presenza di Bonamini nel quadro dell’arte attuale: al di fuori non solo d’ogni subordinazione alle mode, come ricorda Miccini, ma della medesima pur comprensibile riproposizione dei termini, vincolanti, di un indirizzo o di uno stile. Anche Eros, come tutti, porta le stimmate della congiuntura culturale da cui s’è mosso: non però come un peso; invece come radici che fertilizzano, caratterizzandole, le fioriture che anno dopo anno perpetuano nella diversità una coerenza non preconcetta.

Milano, Febbraio 1993

a

Miccini in C. Cerritelli, E. Miccini (a cura di), Eros Bonamini. Il labirinto della pittura (cat. della mostra tenuta a Monte Ridolfi (FI), Meta Edizioni, Roma 2001

Caro Eros, evviva!, Prometeo, forse la più umana figura della mitologia classica, ma anche simbolo della razionalità e della creatività (insieme ad Atena, sicuramente la Giusi) ha incendiato il tuo spazio.

Caro Eros, evviva!, Prometeo, forse la più umana figura della mitologia classica, ma anche simbolo della razionalità e della creatività (insieme ad Atena, sicuramente la Giusi) ha incendiato il tuo spazio.

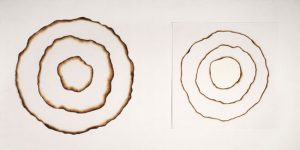

Il fuoco brucia e consuma, distrugge la materia ma non la forma, cioè lascia una traccia. La quale è segno e in quanto tale obbedisce alla misura del tempo che tu hai rubato a Kronos.

Scrivendo della tua opera, avevo festeggiato le nozze (ma dovrei dire i Saturnali) celebrate nelle tue stanze tra lo spazio, che è, appunto, la misura di ciò che non c’è, e il tempo, che è la misura della sua durata.

Ma non si possono fare orge su ciò che non c’è solo gli dei ci riescono. Gli umani, o meglio gli artisti, i figli del Titano, si sa, fanno orge astratte, mettono forme, misure, strutture, colori al posto delle cose.

Tu, per esempio, quando regoli le successioni temporali nella struttura visibile della spirale inventi, come dire?, una omologia, una similitudine: tra lo sviluppo temporale e quello spaziale. Di queste analogie, tuttavia, la forma egemone non è solamente la spirale, bensì le infinite sezioni di quadrilateri (diagonali o apotemi), o dei cerchi (i raggi) oppure tutti i segmenti possibili (croci, parallele)…

Ciò che, quindi, mi pare di nuovo di questa tua ultima ricerca che intendi mostrare a Firenze è, intanto, questa mia considerazione sul tuo lavoro e che non avevo intravisto nel mio saggio di qualche anno fa; poi la tua recente scoperta del fuoco.

Ma c’è di più: ed è un certo calo della sensualità, che non è da imputare alla nostra età, bensì a una sorta di “decostruzione”, di rinuncia evidentemente sintomatica del  colore. Dico sintomatica perché si tratta di un décalage, di uno slittamento simbolico: dallo spettro cromatico al bianco che tutti i colori contiene; dalla terrificante violenza cromatica del fuoco alla sua riduzione ai suoi esiti; dall’uso di partizioni dell’iride al nero della sua negazione.

colore. Dico sintomatica perché si tratta di un décalage, di uno slittamento simbolico: dallo spettro cromatico al bianco che tutti i colori contiene; dalla terrificante violenza cromatica del fuoco alla sua riduzione ai suoi esiti; dall’uso di partizioni dell’iride al nero della sua negazione.

Se c’era ancora qualcosa da espellere da una tavolozza non priva di suggestioni l’hai fatto. Ma, come succede spesso, quello che hai cacciato dalla porta rientra dalla finestra. Alludo, riferendomi a due sole opere recenti, a un certo tonalismo non certo morandiano, anzi ruvido, che scala neri, grigi, ocre insieme agli orli combusti e che provoca qualche diverso allettamento.

Ma la vittoria di Saturno, il grande vecchio con la lunga barba bianca e la clessidra, resiste.

Il temibile Giove suo figlio lo cacciò dall’Olimpo, ma essendo immortale poteva farne sicuramente a meno. Ma a Prometeo, che gli aveva con l’inganno non solo rubato il fuoco, ma anche tolto la prerogativa di aver creato l’universo e che Giove aveva punito con…il mal di fegato, concesse il perdono. Del resto, anche la mitologia ha le sue regole; come si fa a punire chi ha inventato…gli uomini?

Caro Eros, queste alcune mie riflessioni a caldo.

Alla tua mostra fiorentina ne riparleremo.

Auguri e buon lavoro,

Eugenio Miccini

a

Bertoni, Per Eros Bonamini, presentazione della mostra Eros Bonamini. Cronotopografie: A-Ulì-Ulè tenuta a Immobilia, Verona, 2001

Cronotopografie. Sono venticinque anni che Eros Bonamini lavora attorno a questo concetto, con una perseveranza (non priva di ossessione) e una fedeltà che fanno ritenere la sua produzione quale un’immensa, unica “opera” di cui i singoli “quadri” costituiscono i paragrafi e i cicli compositivi (stesure, cementi, nastri, assorbimenti…) i capitoli.

Cronotopografie. Sono venticinque anni che Eros Bonamini lavora attorno a questo concetto, con una perseveranza (non priva di ossessione) e una fedeltà che fanno ritenere la sua produzione quale un’immensa, unica “opera” di cui i singoli “quadri” costituiscono i paragrafi e i cicli compositivi (stesure, cementi, nastri, assorbimenti…) i capitoli.

Cronotopografia: letteralmente, scrittura di tempo e spazio. Il termine, freddamente, dice meno di quanto “quadri” e opera sottendano, perché la tensione che si cela e che il termine non dice è quella che costringe tempo e spazio a rivelare la pittura, una pittura a programma nel senso e nei limiti di un tempo e uno spazio determinai in grandezze discrete che anelano alla misura, alla proporzione, alla “dimensione”. Ma ecco che, già qui, il percorso che potrebbe sembrare semplice e lineare e conseguente, palesa discrepanze e incongruità. Il numero che fissa il tempo e lo spazio dell’azione pittorica è un’approssimazione, una falsariga che stabilisce il quanto e non il come, è per usare un’espressione assolutamente pertinente, visto che tutto il lavoro di Bonamini si colloca nell’ambito delle ricerche aniconiche, una griglia spartito all’interno della quale egli fa risuonare forme e colori. Questo richiamo, sia detto per inciso, non vale solo quale sottolineatura del rapporto strettissimo, da un secolo a questa parte, tra arti visive e musica, o dell’equivalenza tra il modo di procedere per linee, colori e volumi e quello per note, ritmi e pause, ma soprattutto quale accentuazione del potenziale sonoro (per quanto latente e non intenzionale) presente nell’opera in questione: la quale si avvicina, per opposizione, e fatti i dovuti distinguo, a quella di un Daniele Lombardi, che a partire dalla musica perviene a fantasmagorie visive, schizzi prospettici di costruzioni sonore.

Cronos e topos, tempo e spazio, o anche: “dimensione” cronotopa della pittura, nella accezione di condizione del fare o di condizione in atto della pittura che si viene

facendo. Poieticamente. Questa “dimensione” (nel senso di “livello di realtà” pittorica dotata di sue coordinate spazio temporali e quindi di caratteristiche e peculiarità specifiche) che la pittura di Bonamini pone in essere richiede più di una precisazione. Innanzitutto, il cronotopo bonaminiano non ha a che fare né con la “memoria”, né con le successioni (passato, presente e futuro). Ciò implica una sorta di indifferenza nei confronti degli stili, della tradizione e persino delle ascendenze formali, ma anche una impronta originale rispetto a quelle esperienze che hanno fatto del tempo effemeride materia e strumento centrale della ricerca pittorica (Opalka, On Kawara). Perché, quello che preme a Bonamini è l’urgenza di un intervento che si consuma (e brucia fisicamente) qui e ora, senza prima e senza poi, e che vuole espandersi per contemporaneità successive secondo una sorta di eterno presente o di eterno ritorno: può essere un segno eseguito nella voracità della gara contro il tempo, e può essere una campitura realizzata nella lentezza di una calma meditativa.

Ecco che allora il cronotopo di Bonamini ha le valenze del metronomo musicale e la sua pittura la disposizione delle variazioni sul tema di un Bach o di un Philip Glass, ecco pure la persistenza della spirale come figura di un luogo e di un tempo che tendono all’infinito (con tutto quello che segue nel salto della “misura” alla “dimensione”), pur nella precarietà dell’azione e nei limiti imposti, o forse, proprio in forza di ciò.

Se le cose stanno a questo punto, si dovranno trarre alcuni motivi della poetica di Bonamini. Quando, in apertura, si diceva di una tensione celata e avvertita, ora si è in grado di chiarirla e di precisarla. Siamo, infatti, in presenza di un’arte che vive del contrasto tra le cesure dei differenti cronotopi e la continuità della spirale, tra il finito di ogni brano di pittura e l’infinito della spirale: a dire che ogni quadro o riquadro di pittura trova il proprio alter ego nell’“opera omnia”, nel tutto prodotto senza soluzione di continuità dall’artista; a dire che il lacerto anela ad integrarsi con l’insieme, pur continuando ad essere frammento, parte. Se quest’ultimo è irrimediabilmente vincolato al suo status, l’opera vive di un respiro che non è dato dalla sommatoria dei brani che la compongono. Se l’uno trova perfetta coincidenza tra lo spazio tempo necessario per eseguirlo e lo spazio tempo che lo nomina e lo determina, l’altra vive nel dubbio e della cosa dubitata, in quella “opacità” (per dirla con Miccini e con Jakobson) che trattiene la mente sulle magnifiche assenze della verità.

Se le cose stanno a questo punto, si dovranno trarre alcuni motivi della poetica di Bonamini. Quando, in apertura, si diceva di una tensione celata e avvertita, ora si è in grado di chiarirla e di precisarla. Siamo, infatti, in presenza di un’arte che vive del contrasto tra le cesure dei differenti cronotopi e la continuità della spirale, tra il finito di ogni brano di pittura e l’infinito della spirale: a dire che ogni quadro o riquadro di pittura trova il proprio alter ego nell’“opera omnia”, nel tutto prodotto senza soluzione di continuità dall’artista; a dire che il lacerto anela ad integrarsi con l’insieme, pur continuando ad essere frammento, parte. Se quest’ultimo è irrimediabilmente vincolato al suo status, l’opera vive di un respiro che non è dato dalla sommatoria dei brani che la compongono. Se l’uno trova perfetta coincidenza tra lo spazio tempo necessario per eseguirlo e lo spazio tempo che lo nomina e lo determina, l’altra vive nel dubbio e della cosa dubitata, in quella “opacità” (per dirla con Miccini e con Jakobson) che trattiene la mente sulle magnifiche assenze della verità.

Il cronotopo pittorico di Bonamini è l’attrezzo metodologico che permette di suonare contemporaneamente tutti gli strumenti, di utilizzare “in concerto” tutti i linguaggi (segno e scrittura), è quello che rimane all’uomo quando ha dimenticato anche la memoria (quella reale come quella storica), in un’ansia mai doma, mai paga, mai pacificata, quello che lui stesso ha così felicemente chiarito: “è proprio il momento buio del passaggio da una pagina all’altra, quando ciò che si è memorizzato risulta assente e si intravede lo sviluppo nelle due facciate successive, a interessare. Le singole pagine sono allora frammenti di un discorso continuo il cui sviluppo trova i suoi confini nella pagina finale, nella soluzione conclusiva che può essere disvelamento, risoluzione di enigmi, ma può anche aprire, per così dire altri enigmi…La pagina è allora anche una pausa nel continuo del procedimento, che può essere percorsa nel continuo andamento destrorso della scrittura ma che, proprio per le sue qualità di figura, suggerisce letture spaziali, scomponendo e arricchendo l’andamento principale”.

a

Estratti da Di Genova (a cura di), Storia dell’arte italiana del ’900. Generazione anni Quaranta. Tomo primo, Edizioni Bora, Bologna 2007, pp. 128-129, 607-609

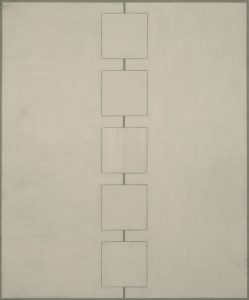

(…) Una negazione del quadro opera anche il veronese Eros Bonamini, il quale a metà anni Settanta rivede e corregge a suo modo procedimenti tipici dell’Informale, quali la poetica del frammento, quella del muro e lo stesso segnismo, intervenendo con punte di ferro, di legno o matite su una sorta di intonaci da lui stesso preparati con cemento e collante stesi su tela per ricavarne segni-traccia di varia connotazione, tramite interventi temporizzati in secondi o in minuti, secondo i campi operativi, che sono ora di cm. 50×50, ora di cm. 30×150 e spesso accostati in trittici per un’evidenziazione delle diversità ritmiche ottenute in maggiore o minor misura a causa dell’indurimento della malta col passare del tempo (7). Bonamini definisce queste sue opere Cronotopografie per il connubio di temporalità, spazio e segni-traccia con forti connotazioni scritturali, per il sottinteso sovente riemergente della riga, che, allorché si rivolge alle carte assorbenti, lo porta, soprattutto nel decennio successivo, come vedremo, alla scrittura incolonnata, appunto, dei tempi utilizzati nelle sue operazioni: “in 10 secondi”, “in 20 secondi”, “in 30 secondi” e così via. Scrittura che nel decennio successivo troverà il suo ubi consistam nel discorso dell’artista.

(…) Una negazione del quadro opera anche il veronese Eros Bonamini, il quale a metà anni Settanta rivede e corregge a suo modo procedimenti tipici dell’Informale, quali la poetica del frammento, quella del muro e lo stesso segnismo, intervenendo con punte di ferro, di legno o matite su una sorta di intonaci da lui stesso preparati con cemento e collante stesi su tela per ricavarne segni-traccia di varia connotazione, tramite interventi temporizzati in secondi o in minuti, secondo i campi operativi, che sono ora di cm. 50×50, ora di cm. 30×150 e spesso accostati in trittici per un’evidenziazione delle diversità ritmiche ottenute in maggiore o minor misura a causa dell’indurimento della malta col passare del tempo (7). Bonamini definisce queste sue opere Cronotopografie per il connubio di temporalità, spazio e segni-traccia con forti connotazioni scritturali, per il sottinteso sovente riemergente della riga, che, allorché si rivolge alle carte assorbenti, lo porta, soprattutto nel decennio successivo, come vedremo, alla scrittura incolonnata, appunto, dei tempi utilizzati nelle sue operazioni: “in 10 secondi”, “in 20 secondi”, “in 30 secondi” e così via. Scrittura che nel decennio successivo troverà il suo ubi consistam nel discorso dell’artista.

Che ci sia alla base della ricerca di Bonamini una maniacalità operativo-esistenziale è evidente. È come se Eros volesse misurare il tempo del costruire un’opera (la sua opera), che si sostanzia di esteticità per le ritmiche o le tessiture dei segni-traccia, per le variazioni visive e per i cangiantismi cromovisivi, com’è in N° 90 Nastri di tela imbevuti contemporaneamente di acqua ossigenata n° 30 a 130 volumi – N° 30 a 70 volumi – N° 30 a 10 volumi, immersi successivamente in inchiostro nero uno ogni 3 minuti, lavoro del 1977 (8). Ed in questa misurazione del tempo e degli effetti ottenuti in calcolati tempi operativi Bonamini disvela l’anima dell’opera stessa, in una sorta di “radiografia” operativa non priva di sostrati concettuali. (…)

(…) Sembrerebbe che il veronese Eros Bonamini, giunto alla scrittura dopo ricerche nell’ambito dell’espressionismo astratto e nell’ambito di un’indagine empirica sul  colore, da Magagnato ricondotta alla “pittura concreta” (77), nelle già considerate Cronotopografie (78) abbia voluto ricominciare dalle asticelle con cui un tempo si addestravano i bambini nei primi giorni di scuola elementare a padroneggiare la mano nello spazio del foglio per riuscire poi a tracciare i segni dell’alfabeto. Era per un certo verso un gesto concettuale ancora impregnato di memorie informali a causa dei supporti intonacati da stesure materiche in cemento, che certo combinavano la poetica informale del muro e la scansione dello spazio, ma in modi diversi dal Paolini del Disegno geometrico, appunto per il calcolo temporale di queste sue topografie segniche, dalle forti componenti scritturali che non mancheranno di emergere in rapporto ai linearismi ora curvilinei per “vibrazione” da un cerchio (Segno-traccia con pennarello su tela in 1 2 3…secondi, 1980), ora alla base di verticali progressivamente moltiplicate e numerate (Cronotopografie, 1981), su cui si divincola una serpentina rossa, che l’anno dopo ritorna sfrangiata in Cronotopografie – da 10 a 450 secondi con relativa tabella didascalica in 15 segmenti orizzontali, numerati e scanditi. Se a strutturare l’opera nelle Cronotopografie del 1975 erano il bianco del cemento ed il nero dei segni, qui sono il rosso e il nero sul bianco del supporto, che varia dalla tela alla carta assorbente, come è nell’opera citata del 1980 e in altre, tra cui le tre serie di segni-tracce con pennarelli in 5 10 15 secondi (Cronotopografie, 1982).

colore, da Magagnato ricondotta alla “pittura concreta” (77), nelle già considerate Cronotopografie (78) abbia voluto ricominciare dalle asticelle con cui un tempo si addestravano i bambini nei primi giorni di scuola elementare a padroneggiare la mano nello spazio del foglio per riuscire poi a tracciare i segni dell’alfabeto. Era per un certo verso un gesto concettuale ancora impregnato di memorie informali a causa dei supporti intonacati da stesure materiche in cemento, che certo combinavano la poetica informale del muro e la scansione dello spazio, ma in modi diversi dal Paolini del Disegno geometrico, appunto per il calcolo temporale di queste sue topografie segniche, dalle forti componenti scritturali che non mancheranno di emergere in rapporto ai linearismi ora curvilinei per “vibrazione” da un cerchio (Segno-traccia con pennarello su tela in 1 2 3…secondi, 1980), ora alla base di verticali progressivamente moltiplicate e numerate (Cronotopografie, 1981), su cui si divincola una serpentina rossa, che l’anno dopo ritorna sfrangiata in Cronotopografie – da 10 a 450 secondi con relativa tabella didascalica in 15 segmenti orizzontali, numerati e scanditi. Se a strutturare l’opera nelle Cronotopografie del 1975 erano il bianco del cemento ed il nero dei segni, qui sono il rosso e il nero sul bianco del supporto, che varia dalla tela alla carta assorbente, come è nell’opera citata del 1980 e in altre, tra cui le tre serie di segni-tracce con pennarelli in 5 10 15 secondi (Cronotopografie, 1982).

Non c’è alcun dubbio che tutto quanto Bonamini affida alla superficie vada ricondotto alla scrittura.

Lo conferma egli stesso nel 1982, allorché dichiara: “Il mio racconto, sia che utilizzi un unico mezzo di scrittura, pennarello o l’inchiostro iniettato sulla tela sia che invece presenti contemporaneamente tre mezzi e tre sistemi di scrittura (l’alfabeto, la linea, il punto) accentua il carattere del singolo episodio, giocato sul tempo diverso, in progressione impiegato, nel tracciato il grafo o la lettera, ma anche deve essere colto anche come parte di un continuo. La singola pagina è allora osservazione istantanea della modificazione avvenuta, in altri termini della ‘figura’ che il tempo impiegato nel tracciarla determina, ma contemporaneamente rimanda ai momenti necessari precedenti all’ipotesi di quanto potrà avvenire successivamente. La pagina è allora anche una ‘pausa’ del continuo del procedimento, che può essere percorsa nel consueto destroso (sic) della scrittura ma che, proprio per le sue qualità di ‘figura’, suggerisce letture spaziali, componendo e arricchendo l’andamento principale” (79).

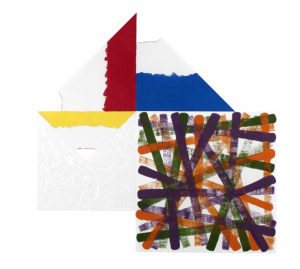

Si sarà notata l’insistenza sulla terminologia più da scrittore (racconto, scrittura, alfabeto, punto, grafo, lettera, pagina, letture) che da pittore (figura, ma messo tra virgolette). Infatti la carta o la tela, sia distesa che pieghettata, come quella di Cronografie del 1982 in 12 spazi con segni-tracce-percorsi in ciascuno davanti=dietro in 30 60 90 secondi, nonché la decorativa Cronotopografie-nomenclatura del 1983, che accolgono i suo interventi, anche quando non sono numerici o alfabetici, sono pagine, sia singole sia multiple, per una scrittura, ora segnica, più o meno controllata, ora gestuale a dripping, ora pittorica, ora del colore, che vanno lette da sinistra a destra, anche quando si aprono in accorpamenti di pagine segniche, a bianche bande coprenti, monocrome sia in bianco sia in azzurro, e nella tela più grande picchiettate in nero a determinare quadrati inscritti in quadrati sprofondanti l’uno nell’altro come una visione in abisso (Cronotopografie, 1989-95 (80)). C’è sempre una tela (e stavo per scrivere pagina) più grande, che è in basso a destra, così com’è pure per le 8 tele di Cronotopografie del 1995, in cui la tela più grande è movimentata dai filamenti neri di un dripping che echeggia Pollock (81).

Si sarà notata l’insistenza sulla terminologia più da scrittore (racconto, scrittura, alfabeto, punto, grafo, lettera, pagina, letture) che da pittore (figura, ma messo tra virgolette). Infatti la carta o la tela, sia distesa che pieghettata, come quella di Cronografie del 1982 in 12 spazi con segni-tracce-percorsi in ciascuno davanti=dietro in 30 60 90 secondi, nonché la decorativa Cronotopografie-nomenclatura del 1983, che accolgono i suo interventi, anche quando non sono numerici o alfabetici, sono pagine, sia singole sia multiple, per una scrittura, ora segnica, più o meno controllata, ora gestuale a dripping, ora pittorica, ora del colore, che vanno lette da sinistra a destra, anche quando si aprono in accorpamenti di pagine segniche, a bianche bande coprenti, monocrome sia in bianco sia in azzurro, e nella tela più grande picchiettate in nero a determinare quadrati inscritti in quadrati sprofondanti l’uno nell’altro come una visione in abisso (Cronotopografie, 1989-95 (80)). C’è sempre una tela (e stavo per scrivere pagina) più grande, che è in basso a destra, così com’è pure per le 8 tele di Cronotopografie del 1995, in cui la tela più grande è movimentata dai filamenti neri di un dripping che echeggia Pollock (81).

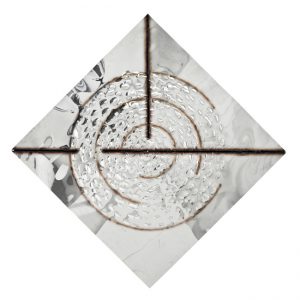

E se nelle “pagine” singole Bonamini arriva anche a incidere col pirografo la superficie specchiante in plexiglas, ora forandola quasi a voler ottenere effetti da scrittura Braille (Cronotopografia-Vanitas, 1999), ora incidendola con percorsi puntinati circolari concentrici (Vanitas-Cronotopografie, 1999 (82)), in altri casi Bonamini attua le aggregazioni dei tre sistemi di “scrittura” su un’unica tela, ottenendo connubi di grafie segniche a chiocciola, circolari, aggrovigliate, scandite a brevi pennellate e di strutture geometriche, ottenute attraverso scompartimenti dello spazio (Cronotopografie, 1994).

E a furia di scrivere racconti di segni e pittura su pagine e pagine, singole o moltiplicate, anche il nostro artista veronese è giunto a realizzare con i suoi calcolati tempi d’esecuzione nello spazio della pagina un libro-opera di 24 pagine articolate a organetto (come già era stato per i Volumen nel 1985 (83)), vera summa del suo lessico pittoscritturale di originale declinazione del segnismo, della geometria, del gocciolamento, delle tessiture, delle venature e delle taches cromatiche (Cronotopografie, 1997). (…)

a

Meneguzzo, L’equilibrio degli opposti, in I. Bignotti, M. Meneguzzo (a cura di), Eros Bonamini. Panta rei (cat. della mostra tenuta ad Amburgo), Colpo di fulmine edizioni, Verona 2009

In arte, uno dei metodi più efficaci per mostrare qualcosa – una materia, un oggetto, un concetto, persino una storia – è quello di accostare elementi tra loro antitetici, polarità apparentemente inavvicinabili, eppure sorrette da un legame segreto, quello che, appunto, una volta stabilito esalta le caratteristiche dei singoli fattori. Alcuni esempi: il bianco e il nero, oppure il triangolo rosso che spezza il cerchio bianco del manifesto rivoluzionario di El Lissitzky, ma anche i Centauri e gli uomini delle metope del Partenone di Fidia – l’uomo e l’animale –, oppure il ratto di Proserpina di Bernini, dove le polarità si moltiplicano a dismisura – uomo/donna, vecchiaia/giovinezza, bellezza/brutalità, desiderio/ripulsa, e così via… –. I casi sono innumerevoli, e quasi si potrebbe affermare che in ogni opera d’arte si ritrovano, nascosti o palesi, questi confronti, queste opposizioni: i modelli appena citati, ad esempio, mostrano volutamente una “scala” di complessità ascendente, dove nel primo – il bianco e il nero – l’opposizione non solo è chiaramente visibile, ma costituisce di fatto tutta l’essenza dell’accostamento, mentre nell’ultimo – Plutone e Proserpina – le opposizioni sono celate dietro la storia, la figura e dietro il loro stesso numero che, come abbiamo visto, si moltiplica e si complica, assumendo significati simbolici e visivi complessi.

In arte, uno dei metodi più efficaci per mostrare qualcosa – una materia, un oggetto, un concetto, persino una storia – è quello di accostare elementi tra loro antitetici, polarità apparentemente inavvicinabili, eppure sorrette da un legame segreto, quello che, appunto, una volta stabilito esalta le caratteristiche dei singoli fattori. Alcuni esempi: il bianco e il nero, oppure il triangolo rosso che spezza il cerchio bianco del manifesto rivoluzionario di El Lissitzky, ma anche i Centauri e gli uomini delle metope del Partenone di Fidia – l’uomo e l’animale –, oppure il ratto di Proserpina di Bernini, dove le polarità si moltiplicano a dismisura – uomo/donna, vecchiaia/giovinezza, bellezza/brutalità, desiderio/ripulsa, e così via… –. I casi sono innumerevoli, e quasi si potrebbe affermare che in ogni opera d’arte si ritrovano, nascosti o palesi, questi confronti, queste opposizioni: i modelli appena citati, ad esempio, mostrano volutamente una “scala” di complessità ascendente, dove nel primo – il bianco e il nero – l’opposizione non solo è chiaramente visibile, ma costituisce di fatto tutta l’essenza dell’accostamento, mentre nell’ultimo – Plutone e Proserpina – le opposizioni sono celate dietro la storia, la figura e dietro il loro stesso numero che, come abbiamo visto, si moltiplica e si complica, assumendo significati simbolici e visivi complessi.

Da artista, anche Eros Bonamini non sfugge – non vuole sfuggire – a questa costruzione, e anzi fa di questa il proprio ambito di ricerca principale. Cosa sono le sue Cronotopografie (il titolo che dà a tutti i suoi lavori, recenti e meno, e che assomiglia un po’ a un vezzo da avanguardia storica, con quella definizione tecno-filosofica che tira in ballo tempo, spazio e segno) se non la dimostrazione di relazioni segrete, portate alla luce grazie alla contrapposizione, al conflitto, alla “lotta degli opposti”?

Una lastra d’acciaio specchiante – base di tutti i suoi lavori – viene tagliata, segnata dalla fiamma ossidrica o dal laser consegni tanto semplici quanto antichi: la croce, la spirale, la linea, il cerchio…; la purezza della materia – cosa c’è di più puro, di più freddo di una materia che respinge, che riflette le immagini? – viene intaccata, distrutta, bruciata, da un’azione violenta, il cui risultato è una sorta di ferita slabbrata e corrosa sulla superficie di quella materia lucente; la compresenza di elementi tanto opposti tra di loro li potenzia invece di annullarli, li esalta invece di deprimerli.

In quella “scala” di complessità, di cui abbiamo parlato prima, l’azione artistica di Bonamini si colloca molto vicina alla base più semplice: pochi elementi in gioco, segni essenziali, nessuna narrazione che disturbi la percezione, scarsissima propensione alla simbolizzazione, massimo di chiarezza evidente, fattori costitutivi coerenti tra loro, che portano diritto a una creazione connotata da estrema sicurezza concettuale e da precisa lucidità visiva. Che Bonamini venga dalla grande scuola dell’astrazione non v’è dubbio, ed altrettanto certo è che questa ascendenza è nobilmente rivendicata e non messa in discussione dall’artista: quel modello, per Bonamini, ha ancora molto da dire, anche senza ibridazioni linguistiche, sovrapposizioni metaforiche o “stampelle” narrative. La semplicità della forma riflette la chiarezza dell’assunto.

essenziali, nessuna narrazione che disturbi la percezione, scarsissima propensione alla simbolizzazione, massimo di chiarezza evidente, fattori costitutivi coerenti tra loro, che portano diritto a una creazione connotata da estrema sicurezza concettuale e da precisa lucidità visiva. Che Bonamini venga dalla grande scuola dell’astrazione non v’è dubbio, ed altrettanto certo è che questa ascendenza è nobilmente rivendicata e non messa in discussione dall’artista: quel modello, per Bonamini, ha ancora molto da dire, anche senza ibridazioni linguistiche, sovrapposizioni metaforiche o “stampelle” narrative. La semplicità della forma riflette la chiarezza dell’assunto.

Per questo, la sua ricerca si muove sempre a quel livello essenziale, dove talvolta si aggiunge un colore, uno sbalzo materico, un azzardo tridimensionale, ma dove non accade mai che la composizione finale voglia rendersi artificialmente più complicata, più oscura, più iniziatica. Tutto è evidente, è lì sulla superficie, ed è sempre e solo sulla superficie che si coagula tutto ciò che si vuole dire: paradossalmente, pur vivendo (ed essendo cosciente di questo) in un mondo dell’arte dove il contesto diventa sempre più importante, l’opera di Bonamini è tra quelle che hanno meno necessità di esso, e che pretendono che lo sguardo non divaghi lontano, ma venga sempre ricondotto sulla superficie, in un “qui e ora” assolutamente cogente.

In questo senso, Bonamini riprende coerentemente quella “tradizione del nuovo” che ha liberato l’arte – e soprattutto la pittura: e quella di Bonamini la definirei proprio “pittura”, nonostante tutto (come definirei pittura tutta l’opera di Burri…) – da ogni sovrastruttura, che ha disceso gli scalini di una ipotetica “tavola degli elementi” artistica per raggiungere quegli elementi indivisibili che formano grammatica e sintassi del linguaggio pittorico, e di questi elementi – e solo di questi – ha fatto il nucleo costitutivo della Modernità. Così, nonostante un vago senso anacronistico in quella definizione di “Cronotopografie” (non viviamo più nella modernità, ma in qualcosa che viene dopo di essa…), è indubbio che Bonamini abbia in quel termine centrato il problema attorno a cui si muove la sua opera, che non è, come si potrebbe credere di primo acchito, solo quello della materia (il “topos”, che è il “luogo”, ma che potremmo anche tradurre con superficie), ma anche quello del gesto (“grafia”) e quindi del tempo (“crono”). La superficie materica conserva il segno e quindi la memoria del tempo, di un “prima” dell’intervento, che vede la presenza distaccata dei soggetti del lavoro, quali la superficie, l’artista che manovra l’andamento della fiamma e il progetto che vede un possibile effetto, di un “durante” che è letteralmente lacerante, e di un “dopo” che è il risultato, l’esito, l’opera.

Con una simile concentrazione non c’è bisogno di altro, e si potrebbe anche arrivare a dire che questa compresenza di elementi sullo stesso piano (e qui per “piano” si intende sia il livello concettuale, ma anche letteralmente il piano della superficie) costringe ad una continua ripetizione (del resto, Fontana aveva fatto lo stesso…), e che tuttavia questa ripetizione non è pleonastica, come sarebbe nel caso di un’opera d’arte concettuale, ma necessaria, perché è ogni volta formalmente “differente”. E per questo tipo di opere la forma è essenziale.

giugno 2009